Interview大園長インタビュー

#001

大手メーカーの営業マンが「子育て共同体」の理想を描くまで。

くうねあ・堀江大園長インタビュー #001

2023年夏、広島市内で保育園事業やベビーシッター事業を展開する株式会社くうねあは、創業から12年を迎えました。「子育てしやすい社会の実現」をビジョンに掲げ、同市安佐南区にあるマンションの一室からスタート。保育園事業では、初年度に2人だけだった園児が、今では5施設で計250人の園児を預かるまでに大きくなりました。

くすの木保育園(認定こども園くすの木)の保育目標は「しぶとく、たくましく」。子どもの主体性を重んじ、地域住民とともに育てていく方針は、「大園長(おおえんちょう)」こと堀江宗巨社長(54)が、創業当初より大切にしてきたモットーです。

そんな大園長ですが、創業前は大手メーカーで住宅の営業マンをしていたという異色の経歴を持っています。保育事業からは縁遠く見える住宅の営業マンが、なぜ広島で保育園を開くまでに至ったのでしょうか。この際、いろいろ聞いてしまおうということで、大園長に、これまでの歩みを振り返ってもらうとともに、今後の展望を語ってもらいました。

4本続きのインタビュー、1本目となる今回は、くうねあの「創業前夜」について聞いていきます。

「保育とは縁遠い」、東京でのサラリーマン生活

――まず、大園長の簡単な経歴から教えてください。広島で生まれ育ったとお聞きしましたが、どのような子どもだったのでしょうか?

1969年、母の実家があり、島根県と面している三次市で生まれました。小学校から高校にかけて過ごしたのは広島市。両親の仕事の関係で市内を転々する転勤族だったので、人から「何区出身ですか?」と聞かれると、答えに窮してしまうんですよね(笑)。広島市出身、とだけ答えるようにしています。

子どものころはよく「社長になりたい」「別荘を持ちたい」と言っていたと、親から聞いたことがあります。特に「経営者」に対して強い憧れを持っていたのか、中学時代には松下幸之助さんの伝記をよく読んでいました。

――大学時代から社会人にかけては、どのようなキャリアを歩まれたのでしょうか。

小さいころから、広島から出て首都圏に行きたいと強く思っていました。高校卒業後は1年浪人しましたが、千葉大学法経学部(現在は法政経学部)に進学。幼少期とは打って変わって、大学時代は将来への展望なんてまったくなく、バイトして飲みに行って…。いわゆる「普通の大学生」だったと思います。

就職活動では、地元のテレビ局や新聞社にエントリーをしてみたのですが、マスコミは当時の花形業界だったため、ご縁がなかった。結局、バイト先の先輩がリクルーターをしていた大手メーカー「積水化学工業」の面接を受けて内定をもらい、そのまま就職。それから約20年間、東京でサラリーマン生活を送っていました。

――保育事業とはまったく結びつかない経歴ですね...!約20年勤めた積水化学工業では、どのような仕事をしていたのでしょうか。

同社の住宅事業「セキスイハイム」での営業マンとしてのキャリアが、会社員時代の大半を占めています。

就職した当時はバブル真っ盛りで、住宅営業は中でもブラックな業界の1つ。日付が変わる前に帰れたことはなかったし、上司から暴言をはかれたり、顧客からは「訴えてやる」と言われたり。精神的にはタフになりましたが(笑)、いずれにせよ、保育園事業とは縁遠い20〜30代を過ごしていました。

妻の出産を通じて見つけた、「幸せな環境作り」への思い

――住宅の営業マンから保育園の園長と聞くと、意外性のあるキャリアだなと感じてしまうのですが…。「くうねあ」の創業に結びつくようなきっかけは、どのように訪れたのでしょうか?

いろいろなタイミングが重なって、保育事業に関心を持つようになりました。きっかけの1つだったのは、会社での部署異動。30代後半に差し掛かった2000年代後半、それまで担当していたセキスイハイムでの営業を離れ、新規事業開発を担当する部署に配属されました。

社長肝いりの部署で、既存の事業に囚われず、新たな収益の柱となりそうな市場やビジネスを見つけ、事業化に向けて磨き込むのが仕事。上司から振られる課題と向き合いつつ、どのようなビジネスが伸びるのか、市場のリサーチをしたり、社外の人々と話をしたりして、ビジネスチャンスを探し続ける毎日でした。

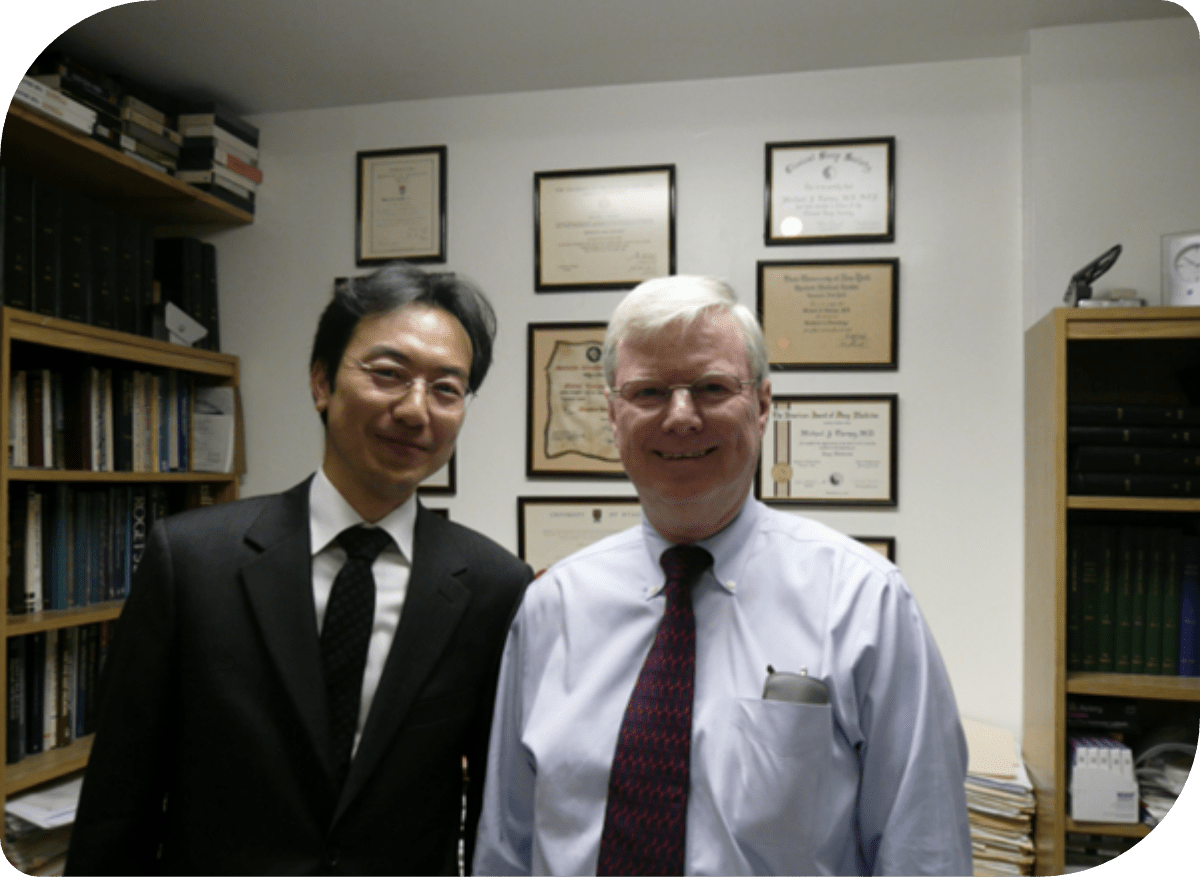

そんな中、私が当時着目していた「睡眠ビジネス」について、日本よりも先進しているアメリカの研究所や病院で見学をする機会があったんです。睡眠の専門家と話をしたり、病院で医師から話を聞いたりして、とても勉強になったのですが…。衝撃的な出会いがあり、保育事業への関心を強く持つようになりました。

――衝撃的な出会い…?

「子ども専門の睡眠科」があると聞き、フロリダ州オーランド市のアーノルド・パーマー・ホスピタルを訪れたときのことでした。その日は睡眠科とは別に、NICU(新生児集中治療室)を見せてもらうことができて。そこではNICUの内部が小さなブースに区切られており、母と子どもが常に寄り添って寝ていました。「女性と子どもがリラックスできる最善の方法を考えた」と職員から説明を受けたのですが、これが日本のNICUとは大きく異なる光景で、衝撃を受けたんです。

――どのように異なっていたのでしょうか?

アメリカへの出張中、私にも生まれたばかりの子どもがいたのですが、生後間もなくして「幽門(ゆうもん)狭窄症」と診断され、日本のNICUに入院していました。ただ、日本のNICUは安全上や感染症予防の観点から、母親でも15分程度しか面会ができません。妻は産後間もなくで体重も減り、子どもの近くにいたいと訴えているのに実現せず、国際電話で毎日のように「さみしい」と言っていました。

安全性を優先する日本の病院の対応は、もちろん理解できます。ただ、アメリカでは親子の幸せを第一に考えた環境作りをしているのに、日本では安全性などを理由に、当事者の幸せを第一に考えず、遠ざけてしまう環境があるのではないか―と考えるようになりました。

アメリカでの体験を通じて、「子どもや父母が幸せを感じながら育つ環境を作りたい」と、強く関心を持つようになったんです。自分自身、子どもが生まれたてで「自分ごと」として考えるタイミングだったことも、大きなきっかけでした。

理想の「子育て共同体」を描くまで

――帰国後はどのように独立へと向かっていくのでしょうか。

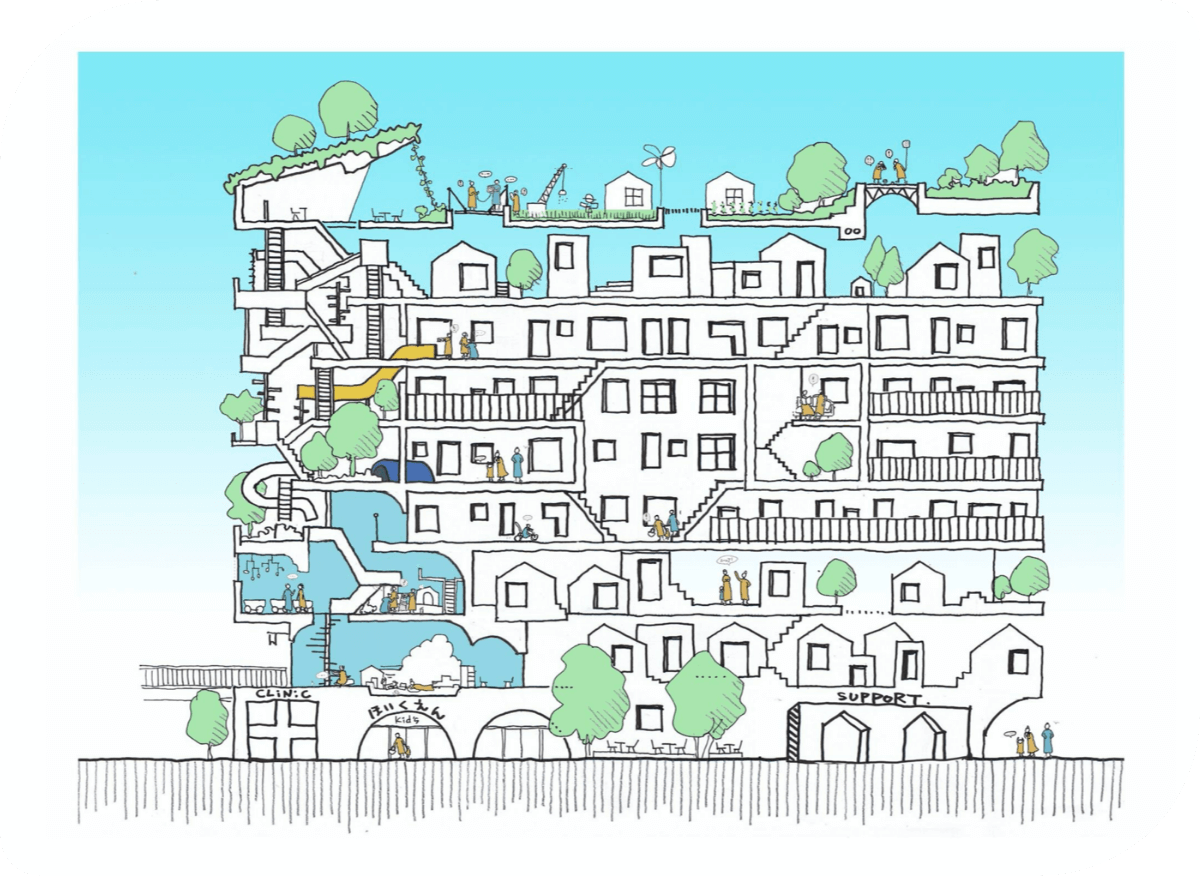

アメリカから帰国後、働くお母さん100人にインタビュー調査を実施したり、幼稚園の先生に話を聞いたり、新規事業として保育に挑戦しようと奔走する毎日でした。結局、事業化には至らなかったのですが…。様々なアイデアを事業プランにしていく中で、理想の保育環境をイラスト化した「子育て共同体イメージ図」が、現在でも保育園を運営する上での土台となっています。

――イメージ図?

ひとことで言うと「建物全てが遊具になっているマンション」です。1階に保育園や病院の機能を備えつつ、階段がジャングルジムになっていたり、階をまたいだ秘密の抜け道があったり。子どもの遊びを中心に据え、母親だけに子育ての負担を集約させるのではなく、建物や人々、みんなで子育てをやっていくような共同体を作りたいと考えたのです。

――くうねあが掲げた「子育てしやすい社会」そのもののような空間ですね。

結局、「共同体イメージ図」とともに提案した保育事業は実現せず、新規事業開発の部署からは離れることとなりました。ですが、他の部署に移っても、保育事業への気持ちがずっとくすぶっていたんです。そんな折、自分自身も大けがを負ったことや、東日本大震災が発生これからの人生、何が起こるかわからないから、やりたいことをやろう―と考えたんです。家族も独立を応援してくれて、起業しようと思い立ちました。

――首都圏ではなく、地元・広島に戻って保育事業をやろうと思った理由はどこにあるのでしょうか。

首都圏で保育事業を展開する構想もありました。しかし、ひょんなことから両親が送ってくれた地元紙・中国新聞をめくる中で、「広島市の待機児童数、過去最多更新」などといった見出しが目に入ってきて。待機児童の問題は全国的なニュースでしたが、地方都市でも同じような問題が起きていると知ったんです。

僕自身、地元企業への就職活動をしていたこともあって、いつかは広島に戻りたい気持ちもありました。東京で保育園事業を展開するのには競合が多いことも予想されたので、同じ課題を抱えているなら地元の問題を解決したいと考え、広島に戻る決断をしたんです。

――開業の地を安佐南区に選ばれたのは何故ですか?

広島市に戻るとしても、「どこで保育園を開くか」は非常に大切だと思っていました。開業の地をどこにするかはリサーチを進めていたのですが、安佐南区は当時、同市の中でも待機児童が突出して多い地域だということがわかったんです。都市開発も活発で、将来的にも人口に対して保育園が足りなくなる地域だとわかり、同区での開業を決めました。

また、創業からビジョンに掲げている「子育てしやすい社会の実現」のためには、保育所だけでなく、より上流からケアをする必要があるとも考えていました。そのため、くすの木保育園と同時に、ベビーシッター事業「アンファンス」も開始しています。

大手メーカーの営業マンだった大園長が、アメリカでの出会いを通じて見つけた「理想の子育て」。様々な偶然や人生のタイミングが重なり、「くうねあ」の創業に結びついていることがわかりました。

「子育て共同体」の実現に向け動き出したくうねあ。しかし、初年度の園児数はたったの2人。内訳はスタッフの子どもと大園長の子ども……といった状況でした。次回の記事では、そんな創業初期について振り返っています。