Columnコラム

2025年も続発する保育園での不正の実態。“保育の儲からない構造”がもたらす不正を考える。

2025年に入ってからも、保育園の不正経理や横領事件が相次いでいます。最近では、1億円以上の補助金の不正受給を行ったグループが世間を騒がせました。なぜこのような不正が保育業界で起こり続けるのでしょうか。そして保育業界はどのようにしたらこの問題を打破できるのでしょうか。

本コラムでは、株式会社くうねあの大園長・堀江宗巨が、自身が広島市で5園を経営する立場から保育業界の不正について考えます。

前回のコラムでは「性善説」に基づく監査体制と現在の保育ビジネスの構造が調和していないことが保育園の不祥事の背景の一つにあることを書きました。

職員の横領、一族ぐるみの不正経理…。不祥事相次ぐ保育業界の問題の根幹にあるものとは

第二弾の今回は、保育園経営の構造と保育園での組織マネジメントという角度から、保育園の不祥事が起こる要因について深掘りしていきたいと思います。

保育園の「儲からない」ビジネス構造がなぜ不正を起こすのか?

2025年に入ってからも、保育園の不祥事のニュースが続発しています。大きなニュースを取り上げるとするなら、沖縄で認可保育園を運営していたグループが、勤務実態のない保育士を配置しているように見せかけるといった虚偽の申請を行い、補助金や給付金など1億円以上を不正に受け取っていました(*1)。

このような不正が保育業界で起こり続ける背景の一つとして、私は以前のコラムで書いた「性善説」に基づいた監査体制があると考えています。私自身は「性善説」に基づいて最小のコストで運営や監査ができる状態が理想と考えています。しかし、そのためにはそもそもの保育ビジネスの構造を変える必要があると思います。

そこで今回のコラムでは、保育園を経営する立場として「保育園ビジネス🟰補助金に頼るのが当たり前」という構造が不正が起きる背景の一つにあることについて書きたいと思います。

まず保育園は、社団法人であっても株式会社であっても国や自治体からの補助金と保護者からの保育料を主な収益とすることで運営できています。そのため、補助金に頼る保育事業は、基本的に「儲からない」構造になっています。

通常の民間企業であれば、顧客数を増やしたり、商品やサービスの質を高めたりすることで収益拡大を図れます。しかし、保育業界ではそうはいきません。なぜなら保育料は「公定価格」として国によって決められていますし、子どもの受け入れ人数も「配置基準」があり制限されているからです。

また「施設をアップデートしたい」と思った時などには基本的に補助金がおりません。そのため、自分たちの収入の一部からお金を出すしかありません。こういう時こそが、保育経営者が「魔が差す」タイミングなのではないかと私は考えています。いくら保育や教育に対する高い志がある経営者だったとしても、「よりよくしたい」という気持ちと「そもそもが儲からない構造」の中での実際の保育園経営にはやはりギャップがあるからです。

さらに、このような保育ビジネスの構造を意図して利用することで、不正を行う悪徳業者もいるようです。具体例としては「教材用のモニター」を買ったことにして高級時計を買ったり、「ハロウィンの衣装代」として家族の高級な服を買ったりしていたことが明らかになった業者もありました。

先ほどの事例のように悪意がある業者はもちろん、保育業者に悪意がなかったとしても、保育業界の「儲からない」構造が、保育の経営者が不正に対して魔が差す可能性がある土壌になっていることを見逃してはいけません。

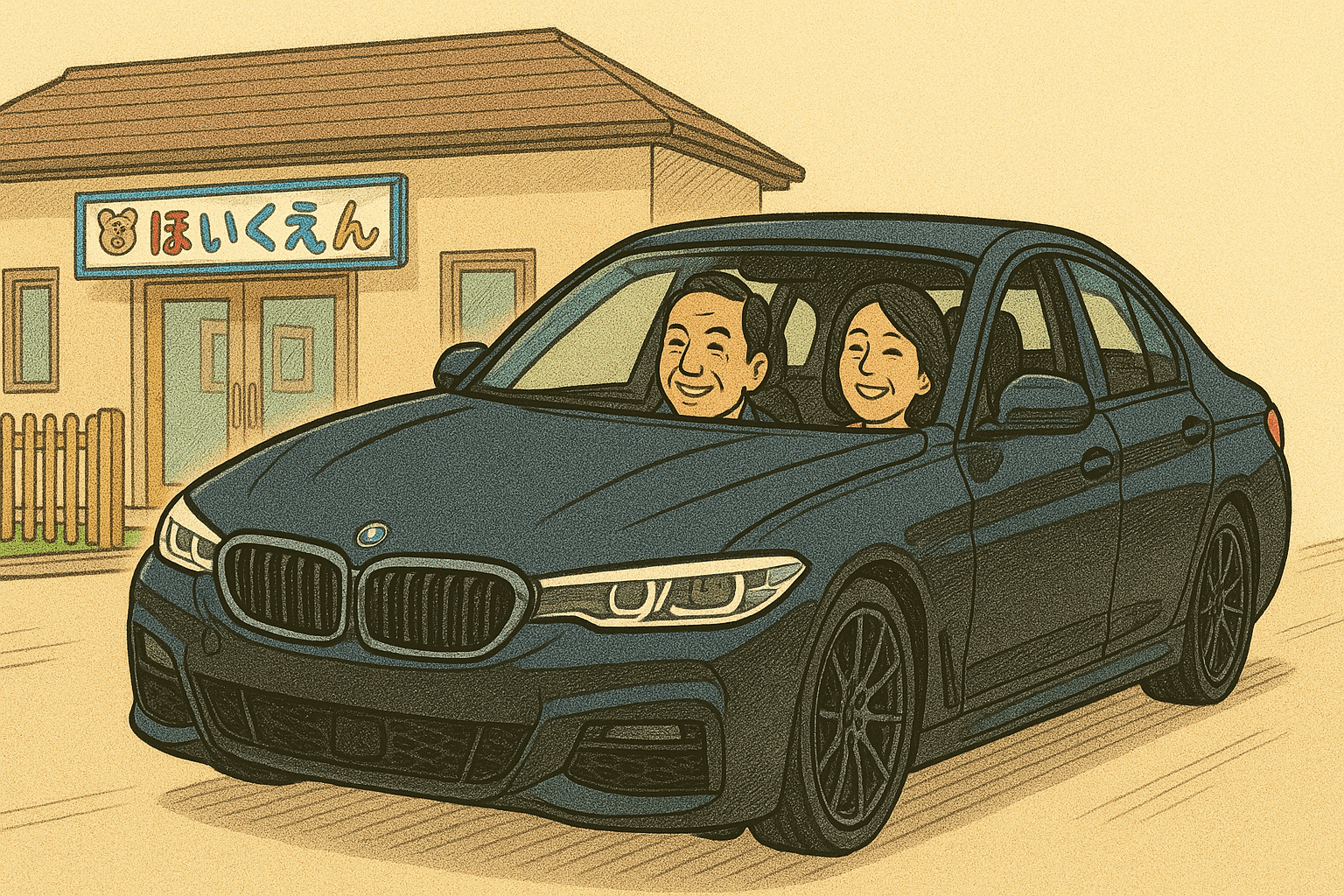

そこで保育園の理事長などが高級車に乗ったり豪邸に住んだりするような羽振りのいい様子を見せ続けれていれば、「そもそも保育は儲からない事業なので、何かおかしいかも?」と疑うような姿勢を持っているといいかもしれません。

(*1)https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20250301/5090030823.html

保育園にはマネジメント層がいない

また、保育業界では「組織のマネジメントがうまく働いていないことが多い」という課題も見逃せません。これが、不正の温床になるリスクとも深く関わっていると私は考えます。

多くの保育園では、「園長」「主任」「一般スタッフ」という3段階のシンプルな体制で運営されています。一見コンパクトで効率的に思えるかもしれませんが、実はその“間”にあるべき「中間管理職」が不在です。

まず一つ目の問題は、「現場の様子が見えにくい」ということ。園長がすべての園児や職員の動きを細かく見きれるわけではないため、日々の業務を見守り、ちょっとしたトラブルの芽を拾うような存在が必要です。でも、その役目を担う人がいないと、不適切保育 や不正の兆しが見逃されやすくなります。

二つ目は、「責任の所在があいまいになる」こと。スタッフが困ったとき、すぐ相談できる上司がいなければ、判断を上に仰ぐしかありません。でも園長は現場の細かい部分まで把握していないことも多く、「誰が止めるのか」が曖昧なままになる。こうした“空白“があると、不正が起きても誰も気づかず、放置されてしまうことがあるのです。

三つ目は、「職員の成長機会が限られてしまう」こと。中間管理職は、単に管理をするだけでなく、後輩を育てたり、業務改善を進めたりする大事なポジションです。こうした経験を積むステップがないと、「子どもと関わることがやりたい」という思いから保育の世界に入ったスタッフが、ずっと現場のままで留まり、マネジメントに関心を持つ機会すら生まれにくいという現実があります。

このように、情報が上にあがらず、責任のラインもあいまいで、人材も育ちにくい――こうした構造がそろってしまうと、組織として不正に“気づけない・止められない“状況になりやすいのです。

だからこそ、不正を防ぐには「善意」や「監査」だけでは足りません。日々の現場を見守り、小さな変化に気づき、現場と経営をつなぐ。そんな“中間の担い手“を育てていくことが、これからの保育業界にとって大切だと思います。

また保育士スタッフに関しても「子どもと関わりたい」という思いから職業選択をしており、経営やマネジメントに関心を持つ人材が極めて少ないです。一般企業では「社長になりたい」「役員になりたい」という志望者が一定数いると思いますが、「園長になりたい」という気持ちで保育士を志す方をほとんど見たことがありません。

しかし「定年退職まで勤めたい」という保育士も増えており、組織運営やキャリアパスの仕組みを整えることや、スタッフのマネジメント能力を高めていくことが、ますますこれからの保育園経営において必要になると考えます。

私たちくうねあも階層別のスタッフ研修を実施していますが、これまでの自身の経験やり方が染み付いているスタッフにマネジメントや新しいやり方をレクチャーするには、時間もかかります。ただマネジメントに力をいれていかない限り、保育業界自体を前に進めていくことは難しいと思います。

ここまで書いてきたように、補助金だけに頼らない仕組みやマネジメントの導入など、民間企業では「当たり前」とされているかもしれないことを、保育園も取り入れていくこと。

そうして、保育業界を地道にでも一つひとつ「近代化」する仕組みをつくることが、悪徳な園をなくすことにつながると信じています。